相対化の範囲を広げる

次は違う分野の本を見てみましょう。同じく古い本ですが、南部陽一郎「クォーク - 素粒子物理の最前線」(講談社ブルーバックス p.18 ~ 20)からの引用です。

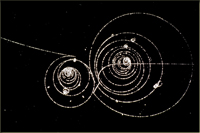

たとえば泡箱に残す粒子の軌跡は、われわれにアトムを実際に見ているような、「錯覚」を与える。アトムの大きさが 10-8 センチメートル程度ということを習った人は、それが実際に見えるはずはないと片付けてしまうかもしれないが、これは果たして錯覚だろうか。

目の前にこの本が見えるが、本は大きいから実在するとは言い切れない。われわれの頭脳に入るのは、本から反射する光の刺激であって、本そのものではない。泡箱の軌跡は、荷電粒子が泡箱の中の液体を刺激してイオン化させ、それらのイオンが種子となって泡粒を発生させ、泡粒が成長すれば光を反射して見えるようになる、という過程によるものである。これは本を見る過程よりは複雑だが、本質的にちがうと言えるだろうか。

「実在とは何か」は昔から哲学者がとり上げてきた問題であるが、その出発点は右(上記)のような素朴な疑問にある。この疑問に対する科学者の態度は極めて常識的なもので、われわれが日常使っている推論方法の延長にすぎない。

もし目の前に見える本が実在するかどうか疑わしいと思ったら、われわれは手を出して触ってみるだろう。それでも夢かもしれないと疑えば、傍の人にたずねて、同じ本が見えるかどうか確かめるという手もある。あらゆるチェックをしてみてどこにも矛盾が生じなければ、われわれは本が実在すると結論する。一度結論してしまえば、もちろんこんなめんどうなことをいちいち繰り返すわけではなく、実在性の疑問は意識の外に出てしまう。しかし今までに経験したことのないものに初めて出会うとき、例えば UFO を見たとき、われわれがどう振舞うかを考えてごらんなさい。右(上記)に述べたチェックの過程がなるほどと理解できるだろう。

原子の実在性も結局は同じプロセスによって確立されたものである。原子がかくかくの性質を持つと仮定してあらゆるチェックをパスすれば、われわれは原子が実在すると信ずるようになる。そしてチェックの種類をふやすにつれて、原子の性質に関する知識が精密になる。つまり原子の実在性を根本的に覆すことなしに、絶えず修正したり、補充したりしていくわけである。もし仮説が良くなければすぐどこかにボロが出て、いろいろ見苦しい小細工をしなければならなくなるだろう。小細工が次から次へと必要になるような仮説は大てい根本からまちがっているから、御破算にして出発しなおすべきである。これに反して正しい仮説をうまく見つければ、あらゆる謎が次から次へと解けてくる。これは例えばクロスワードパズルを解こうとするときの事情によく似ている。たしかだと思うやさしい箇所から出発していろんな単語をあててみる。ある程度うまくいくようでも、詰めてゆくとどこかに矛盾を生ずる。単語を多少変えてもなかなかスムーズに進まない。しかし突然インスピレーションが閃(ひらめ)いて正しい鍵を発見する。あとはほとんど自動的である。

物理学における仮説がこのような状態に達したとき、われわれはそれが真実であり実在であると認めて疑わなくなる。けれども物理学は閉じたものではなく、いくらでも前進するから、こんな平和な状態がいつまでも続くことはまずないといってよい。どこかで破綻が生じて今までの仮説が役に立たなくなる。そこで昔やった努力をもう一度繰り返すわけであるが、これだけ確かな検証を経てきた理論体系が根本から覆るはずはない。ただ新しい情況のもとでは今までの体系は役に立たず、それを特別の場合として含んだ大きな体系が必要になるのである。